Fritz Levy

Fritz Levy ist der letzte Jude von Jever, als er 1950 nach der NS-Zeit in seine Heimatstadt zurückkehrt. Er versteckt sich nicht, sondern legt den Finger in die Wunde und wird dadurch zu einem Reizthema. Bis heute, auch nach seinem Tod 1982, ist Levy der ostfriesischen Kleinstadt noch erhalten.

Rückkehr aus Heimatliebe

„Levy hat immer wieder den Finger in die Wunde gelegt, wo unsere Gesellschaft nicht funktioniert“, erzählt uns Zeitzeuge Volker Landig.

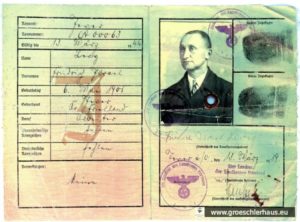

Fritz Levy muss im Laufe seines Lebens einen langen und steinigen Weg zurücklegen. Mit der Juni-Aktion wird Fritz Levy am 11.11.1938 in das KZ Sachsenhausen verschleppt.

Von nun an hält er sich über sechs Monate im KZ Sachsenhaus auf und teilt seine Emotionen weiterhin in einzelnen Flugblättern mit.

Levy überlebt das KZ immerhin physisch, andere nicht. Von 120 Menschen mit jüdischer Abstammung in Jever werden letztlich 65 ermordet. Der Rest entkommt. Nach Zusicherung der sofortigen Auswanderung und absolutem Redeverbot über die Zeit im KZ kommt Fritz Levy schließlich frei. Er lebt für eine kurze Zeit wieder in Jever, doch schon jetzt ist nichts mehr wie zuvor. Jüdische Geschäfte sind geschlossen und die Vermögen beschlagnahmt der Staat. Haus- und Grundbesitz der jüdischen Bürger gelangt per Zwangsverkauf in arische Hände.

Am 11.05.1939 wandert Levy nach Shanghai aus. Die Millionenstadt ist damals die einzige Stadt, die Menschen jüdischer Kultur ohne ein Visum aufnimmt. Hier lebt er von nun an neun Jahre und hält sich mit einem Job als Fahrradkurier über Wasser.Grundsätzlich äußert sich Levy immer positiv bezüglich seiner Zeit in Shanghai. Der Lebensstil gefällt ihm scheinbar. Dennoch reist er später weiter nach San Francisco und arbeitet hier unter anderem als Gebäudereiniger, Gerüstbauer und Lastwagenfahrer der US-Army.Hier lebt er für zwei Jahre. Später fliegt Levy nach New York, dann mit dem Dampfer bis Rotterdam und fährt schließlich mit dem Zug zurück in seinen Heimatort.

Am 22. November 1950 ist die unfreiwillige Weltumrundung abgeschlossen.

Fritz Levy ist der einzige, der im Jahre 1950 aus Heimatliebe nach Jever zurückkehrt.

Zeitzeuge Volker Landig erzählt uns, dass Levy erfahren habe, dass er noch überlebende Nichten habe. Diese seien neben Levy die einzigen Lebenden der Familie. Andere Familienmitglieder gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Außerdem erzählt man ihm, dass er seinen Grundbesitz über sein Haus zurückerhalten könne. „Was ihm entgegen stieß in jener Zeit war, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen über einen kleinen Viehhandelsbetrieb hinweg entwickelt hatten“, erzählt der ehemalige Pastor der Gemeinde. Im Jahre 1955 geht der Viehhandel bankrott, weil Levy die wirtschaftliche Veränderung verfehlt. Er muss sich also von nun an anders über Wasser halten.

Erschwerend kommt für ihn hinzu, dass er nach gescheiterter Ehe und einem verlorenen Sohn psychisch schwer erkrankt.

Landig blickt zurück: „Sicherlich hatte er auch ein Verfolgungssyndrom unter dem er zeitlebens gelitten hat.“

Quelle: Privatarchiv Hartmut Peters, Wilhelmshaven

Gespräch mit Volker Landig am 19.10.2021

Interview mit Volker Landig

Autorin: Gina Janssen

Levy – der, der für die Wahrheit kämpft

Keiner ist es gewesen, niemand hat etwas gesehen, niemand hat etwas gehört – keiner weiß etwas über die Verbrechen des Holocaust. Die Verbrechen des Nationalsozialismus werden in der Nachkriegszeit totgeschwiegen.

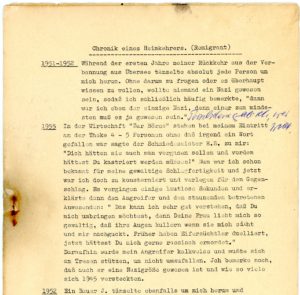

Der zweite Weltkrieg ist vorbei, die Nazis besiegt, Adolf Hitler ist tot, doch das antisemitische Gedankengut bleibt. Levy kämpft gegen die Demütigung und Ausgrenzung von Juden und für Gerechtigkeit, und das noch weit nach 1945. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil verfasst er über die Jahre hinweg viele Flugblätter. Die Öffentlichkeit soll seine Pamphlete lesen, das Schweigen will er brechen. Zeitzeuge Volker Landig beschreibt Levy in einem Gespräch: „Er hat immer wieder den Finger da in die Wunde gelegt, wo unsere Gesellschaft nicht funktioniert.“ Levy weiß, dass viele seiner Mitbürger nicht unschuldig sind. Mitunter schreibt er seine Erlebnisse und Gedanken auch in Gedichten nieder. Einige dieser Schriftstücke konnte Hartmut Peters archivieren. 1957 habe er seine ersten Flugblätter verfasst, schreibt Peters in seiner Biografie über Levy, „1961 erscheint seine „Chronik eines Heimkehrers“, die in zusammenhängender Darstellung die Anfeindungen darstellt.“

In dem ersten Teil seiner Chronik beschreibt er eine judenfeindliche Situation in einer jeverschen Kneipe. „Dich hätten Sie auch man vergasen sollen und vordem hättest Du kastriert werden müssen!“, fährt ihn ein Mann am Tresen an. Levy beschreibt sich selbst in dem Schriftstück als schlagfertig und kontert: „Das kann ich sehr gut verstehen, daß du mich umbringen möchtest, denn Deine Frau liebt mich so gewaltig, daß ihre Augen kullern wenn sie mich sieht und mir nachguckt. Früher haben Eifersüchtler duelliert, jetzt hättest du mich gerne rassistisch ermordet.“

In dem ersten Teil seiner Chronik beschreibt er eine judenfeindliche Situation in einer jeverschen Kneipe. „Dich hätten Sie auch man vergasen sollen und vordem hättest Du kastriert werden müssen!“, fährt ihn ein Mann am Tresen an. Levy beschreibt sich selbst in dem Schriftstück als schlagfertig und kontert: „Das kann ich sehr gut verstehen, daß du mich umbringen möchtest, denn Deine Frau liebt mich so gewaltig, daß ihre Augen kullern wenn sie mich sieht und mir nachguckt. Früher haben Eifersüchtler duelliert, jetzt hättest du mich gerne rassistisch ermordet.“

Quelle: Privatarchiv Hartmut Peters, Wilhelmshaven; Gespräch mit Volker Landig vom 19.10.2021

Autorin: Lea Runck

Wie Jever seinen letzten Juden demütigt

„Dich haben Sie vergessen zu vergasen“. Sätze, die sich Fritz Levy mehr als einmal anhören muss. Er wird auf dem Wochenmarkt in Jever von den Marktfrauen beschimpft und gedemütigt. Auch Beleidigungen wie „du dreckiger Jude“ sind laut Volker Landig für Fritz Levy keine Seltenheit. Einmal verfasst eine Dame einen Leserbrief über Levy. Sie regt sich darüber auf, dass Levy sein Tier, ein Esel oder eine Ziege, darüber sind sich die Zeitzeugen uneinig, an einen Baum auf dem Kirchplatz festbindet. „Das man sich über so was überhaupt aufregen kann, finde ich schon bemerkenswert“, erzählt uns Pastor a.D. Volker Landig im Interview.

Eines Tages schlägt ihm jemand sein rechtes Auge aus. Gemalte Hakenkreuze an seiner Hauswand stehen für ihn ebenfalls auf der Tagesordnung. Als sein Wohnhaus brennt, ist am folgenden Tag in der lokalen Tageszeitung ein Foto Levys in Unterwäsche vor seinem beschädigten Haus zu sehen. „Ich denke nicht, dass das besonders respektvoll war“, kommentiert Volker Landig den Vorfall. Doch trotz all dieser Demütigungen bleibt Fritz Levy stark und wehrt sich gegen die Menschen, die ihm nicht wohlgesonnen sind. So kontert er gegenüber den Marktfrauen häufig mit „Du Hure“ oder begrüßt die Menschen auf der Straße, auch nach dem Krieg, in ironischer Stimmlage mit: „Heil Hitler“.

„Levy war ein volkstümlicher Typ. Wenn jemand ehrlich und offen war, kam man meist gut mit ihm klar“, so der ehemalige Lehrer Hartmut Peters.

Quelle: Privatarchiv Hartmut Peters, Wilhelmshaven

Interview mit Hartmut Peters und Volker Landig

Artikel „Die Ziege graste mitten in der Stadt vor Jevers Kirche“ (erschienen: Deister- und Weserzeitung, 14.11.1981)

Autorin: Gina Janssen

Podcast „Fritz Levy, der Jude“

Ein Mann, der oft kämpft und noch öfter verliert. Es geht um Fritz Levy, den letzten Juden Jevers. Es gibt viele Worte, um seine Facettenreiche Persönlichkeit zu beschrieben. Mit Unterstützung von den Zeitzeugen Volker Landig und Hartmunt Peters versuchen Sophie und Alisha dennoch Fritz Levy für euch greifbar zu machen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Der, der sich nichts sagen lässt

Nach seiner Rückkehr nach Jever wird Fritz Levy mit viel Hass und Gewalt empfangen. Auch nach Kriegsende gibt es noch nationalsozialistisches Gedankengut in Deutschland. Doch der Jude stemmt sich gegen das Vergessen.

Levy, der verwöhnte Herr mit Intellekt

Aus Fritz Levy soll einmal was werden, finden zumindest seine Eltern. Levy kommt aus wohlhabenden Verhältnissen. Mit einem Viehhandel und einer eigenen Schlachterei mangelt es der Familie nicht an Geld.

Früh zeigt sich, dass der Junge Kopf hat. Als Erster der Familie wird er auf das Gymnasium geschickt. Er besucht das Mariengymnasium in Jever. Dort bleibt er jedoch nur bis zur sechsten Klasse, doch ob das nun an seinem Intellekt oder viel mehr an Lust und Einstellung liegt, ist eine andere Sache.

Als Kind muss Levy nicht viel tun. Manfred Gebhards, der später von 1975 bis 1977 zwei Jahre bei dem erwachsenen Levy gelebt hat, schreibt in einem Artikel über ihn, dass die Levys Hauspersonal gehabt hätten und Fritz nicht habe aufräumen müssen. Sicherlich keine gewöhnlichen Umstände zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Außerdem feiere er in Gaststätten mit dem Geld seines Vaters. In jungen Jahren musste Levy sich die Hände nicht schmutzig machen, er war verwöhnt. Aber nicht dumm.

Manchmal spricht er Teile auf Französisch, manchmal sind seine Ausrufe auf den Straßen auf Griechisch. Eine Zeit lang wohnt ein Engländer bei ihm, mit dem er sich auch verständigen muss. Levy schreibt und philosophiert viel. Da er mit dem Viehhandel groß geworden ist, nennt er sich selbst auch „Viehlosoph“. Gebhards schreibt: „Einst behauptete er, als General hätte er keinen Krieg verloren. Das fand ich arrogant. Doch er erklärte: „Weil ich einen Krieg gar nicht erst angefangen hätte.“ Da hatte er wiederum Recht.

Quelle: NWZonline.de, Autor Manfred Gebhards, 04.10.2019

Autorin: Lea Runck

Levy hört der Jugend zu

„Wie schön wäre es gewesen, bei einem alten Mann in einer WG zu wohnen und sich seine Geschichten aus China und Amerika anzuhören“, schreibt Autor Manfred Gebhards, der für zwei Jahre bei Fritz Levy in der Schlosserstraße lebt. Fritz Levy findet aus verschiedenen Gründen den nahen Kontakt zur jungen Generation.

Die Jugendlichen von Jever wollen mehr über das jüdische Erbe ihrer Stadt erfahren. Also erzählt Levy ihnen viele Details und zeigt ihnen Orte, an denen einmal Juden gelebt haben. Die Jugendlichen fühlen sich von Levy verstanden und vor allen Dingen ernst genommen. Laut dem Zeitzeugen Hartmut Peters habe Levy immer ein besonderes Gespür für die Menschen am Rande der Gesellschaft gehabt. Unter den Außenseitern soll Levy sich ausgesprochen wohl gefühlt haben.

„Bei Fritz landeten des Öfteren Gestalten, die zuhause rausgeflogen waren oder Ehekrach hatten“, so Manfred Gebhards.

Später wollen die Heranwachsenden von Jever ein autonomes Jugendzentrum errichten. Da die Stadt Jever auf diese Idee vorerst völlig verständnislos reagiert, bietet Levy ihnen sein Haus als Treffpunkt an.1980 wird in der Stadt Jever dann tatsächlich ein richtiges Jugendzentrum errichtet.

Levy engagiert sich auffallend für das Jugendzentrum und leiht sich für die Ausstattung sogar häufig Geld von seinen Mitbürger*innen. Volker Landig erzählt uns: „Bis heute schuldet er mir noch 100 Mark, weil er ein Klavier kaufen wollte.“ Auch wenn die junge Generation zu Fritz Levy einen besonderen Kontakt gehabt habe, sieht Volker Landig die Beziehung heute eher kritisch: „Die Jugendlichen haben ihn, ohne es zu merken, überfordert und über den Rand seiner Belastbarkeit belastet.“

Die Heranwachsenden von Jever sind der festen Überzeugung, dass Fritz Levy sich in den Stadtrat wählen lassen solle. So sammelt er schnell die Unterstützungsunterschriften, um zu kandidieren und durchläuft ein spezielles Wahlverfahren. Fritz Levy wird 1981 als einziger 80-jähriger, parteiloser Mann in den Stadtrat gewählt.

Quelle: Privatarchiv Hartmut Peters, Wilhelmshaven

Interview mit Hartmut Peters und Volker Landig

Gespräch mit Hartmut Peters und Volker Landig am 19.10.2021

Autorin: Gina Janssen

Den Levy musst du erstmal kriegen!

„Levy und die Frauen, das ist ein Thema für sich selbst“, so drückt Hartmut Peters das Verhältnis in einem Interview aus.

Schüchtern ist Fritz Levy offenbar nicht. Laut Peters kommt es öfter vor, dass er um Damen „herumscharwenzelt“. Einige Damen empfinden es als unangenehm, andere nicht.

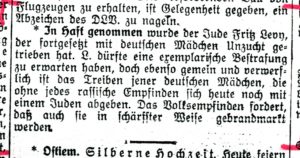

Levy wird im Juni 1934 wegen angeblicher Rassenschande inhaftiert. Tatsächlich vorgefallen ist nichts. Er hatte zuvor eine Dame angeflirtet. Doch da er Jude ist und sich der Antisemitismus mit der Machtergreifung der Nazis ausbreitet, wird ihm etwas angehängt, was nicht den Tatsachen entspricht. Das wohl Merkwürdigste an dieser Geschichte: den Tatbestand der „Rassenschande“ gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. „Das war eine Erfindung der Zeitung“, so Peters.

Das Jeversche Wochenblatt schreibt dazu: „In Haft genommen wurde der Jude Fritz Levy, der fortgesetzt mit deutschen Mädchen Unzucht getrieben hat. L. dürfte eine exemplarische Bestrafung zu erwarten haben, doch ebenso gemein und verwerflich ist das Treiben jener deutschen Mädchen, die ohne jedes rassische Empfinden sich heute noch mit einem Juden abgeben. Das Volksempfinden fordert, dass auch sie in schärfster Weise gebrandmarkt werden“ (JW, 5. Juni 1934).

Auf seine angebliche Tat und die damit verbundene Inhaftierung lässt Levy sich nicht festnageln. Er sucht gleich zwei Mal das Weite. Kurz vor seiner Inhaftierung, am 17. September 1934, flieht er aus dem jeverschen Gerichtsgefängnis. Etwa sechs Wochen später stellt er sich den Behörden, nur haben die ihn nicht lange in den Händen. Anfang Dezember nimmt der Rebell erneut seine Beine in die Hand. Das Jeversche Wochenblatt schreibt: „Der kürzlich wegen Rassenschändung festgenommene Fritz Levy, …, ist spurlos verschwunden. Für L. scheinen die gewöhnlichen Sicherungsmaßnahmen nicht scharf genug zu sein. Wahrscheinlich hat er auch seine Helfer. Wie lange will man sich noch von diesem Judenbengel auf der Nase herumtanzen lassen?“ (JW, 7. Dezember 1934).

Nach einem monatelangen und provozierenden Katz- und Mausspiel gerät er am 4. Januar 1935 in die Fänge der Behörden. Es folgen insgesamt 16 Monate Inhaftierung im Gefängnis und die spätere Deportation in das Konzentrationslager Sachsenhausen.

Quelle: Privatarchiv Hartmut Peters, Wilhelmshaven; Interview mit Hartmut Peters

Autorin: Lea Runck

Levy, der Jude, der zur NSDAP-Treffen geht

Mit der Machtergreifung Hitlers wächst der Rechtsruck in der Gesellschaft. Nach und nach fallen den Nazis immer mehr Menschen ins Feindbild, die nicht dem „arischen Ideal“ entsprechen. Ihr größtes Feindbild: die Juden.

Das antisemitische Gedankengut frisst sich in die Köpfe der Nation wie ein Virus. Mit dem Unterschied, dass die Menschen entscheiden können, ob sie dieses Virus wollen oder nicht.

Es dauert nicht lange bis den Juden immer mehr Rechte genommen werden. Bis sie verfolgt, ausgeraubt und überfallen und getötet werden.

Hartmut Peters, ehemaliger Lehrer des Mariengymnasiums in Jever kannte Levy und verfasst eine Biografie über ihn. Er schreibt: „Bereits 1923 tauchten dann die ersten Hitler-Anhänger, „Hakenkreuzler“ genannt, auf. Mit Propaganda streuen die Nazis ihre Ideologie, insbesondere den Antisemitismus, beispielsweise bei öffentlichen Veranstaltungen. Vor der Machtergreifung Hitlers taucht Levy bei öffentlichen Veranstaltungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf. „Juden nicht erlaubt!“, steht auf den Plakaten. Hartmut Peters schildert in seiner Biografie eine Situation wie ein SA-Mann schimpft: „Hier sind Juden nicht erlaubt!“ Levy kontert: „Ich bin aber nur EIN Jude.“ Es heißt, dass es zu Schlägereien mit SA-Leuten gekommen sein soll. Selbstbewusst, mutig und mit seiner Note an Schlagfertigkeit hat der Rebell die Höhle des Löwen betreten.

Quelle: Privatarchiv Hartmut Peters, Wilhelmshaven

Autorin: Lea Runck

Ein Held für Gerechtigkeit

Fritz Levy gibt nie auf. Egal, wie schlecht seine Mitmenschen ihn behandeln, der jeversche Jude kämpft gegen Vorurteile.

Levy als Störenfried

Fritz Levy ist „auffällig wie ein Pfau“, beschreibt ihn Volker Landig, ehemaliger Pastor der Stadt Jever. Vor allem seine Handlungen.

Levy geht vielen Jeveranern gegen den Strich. Allein schon, weil er ein Jude ist, der aus dem Exil zurückgekommen war. Seine Taten bringen bei vielen Bürgern jedoch das Maß zum Überlaufen. Genau das ist auch seine Absicht und fordert eine Menge Mut.

Eines Tages bemalt Levy den Bordstein vor seinem Haus. Plötzlich sticht eine bunte Fläche auf den Straßen Jevers hervor. Einer Kleinstadt, die kleinlicher nicht hätte sein können. Insbesondere unter Bedacht der Jahre nach dem Krieg. Die Straßenbemalung vor seinem Haus sorgt für Aufruhr. Hartmut Peters beschreibt Levy als „Störenfried für die ordnungsliebenden Kleinbürger“.

In der Nachkriegszeit verheimlichen und verschweigen die Deutschen Vieles. Jever liegt aber nicht nur unter einem Mantel des Schweigens, sondern auch unter der Decke der alteingesessenen Konservativität. Jever ist eine Kleinstadt, die zu dem Zeitpunkt rund 14.000 Einwohner hat. Levy schwimmt nicht mit dem Strom. Und Levy weiß, dass er genau das will: das Stillschweigen über die Verbrechen des Nationalsozialismus brechen, Widerstand leisten und für Gerechtigkeit kämpfen, wie ein Superheld. Landig erinnert sich: „Er hat der Region seinen Stempel aufgesetzt.“

Levy ist ein „bunter Hund“, schmunzelt Hartmut Peters, „manchmal hat er verrückte Sachen gemacht.“ Er erinnert sich an eine Situation: „Einmal hat er ein Kalb aufs Moped gebunden – und ist dann auch noch gefahren.“ Sicherlich sorgt Levy mit dieser Aktion für Aufsehen und Tratsch in der niedersächsischen Kleinstadt.

Quelle: Gespräch mit Hartmut Peters und Volker Landig am 19.10.2021; Interview mit Hartmut Peters

Autorin: Lea Runck

Levy als Vorbild für Schüler

Hartmut Peters lernt Fritz Levy kennen, als er ein junger Lehrer ist.

Eines Tages steht Levy plötzlich im Lehrerzimmer des Mariengymnasiums in Jever, als wäre es ganz selbstverständlich. Er verteilt seine Flugblätter und wendet sich einem Lehrer zu: „Du gibst immer ganz schlechte Noten. Du quälst die Schüler, das ist nicht gut“, so erinnert sich Peters an Levys Auftreten. Levy leistet wieder einmal Widerstand und trifft damit scheinbar ins Schwarze. Denn was er zu dem Lehrer sagt, stimmt, sagt Peters. Dann spricht er Peters an: „Du bist gut, das habe ich gehört. Du redest mit den Schülern.“

Levy kennt einige Schüler des Mariengymnasiums aus ihrem gemeinsamen Engagement für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Er schenkt Schülern 50 Pfennig, nachdem sie eine schlechte Note geschrieben haben. Sein Ansatz ist: „Wenn jemand eine Zwei kriegt, freut er sich schon, bei einer Fünf müsste man ihm 50 Pfennig geben, damit er sich auch freut.“ Die Schüler sollen offensichtlich den Kopf nicht hängen lassen: etwas, was der jeversche Jude auch nicht tut. An sich zu glauben, Mut zu haben, um sich für etwas einzusetzen und niemals aufzugeben, versucht er das, den jungen Menschen beizubringen?

Quelle: Gespräch mit Hartmut Peters am 19.10.2021, Interview mit Hartmut Peters

Autorin: Lea Runck

Fritz Levy – ein Online-Storytelling von Finia Fisher, Johannes Vehren, Joline Wiehe, Svenja Eilers, Alisha Schümer, Sophie Eilers, Gina Janssen und Lea Runck

Zurück zur Projektübersicht